はじめに

日本の洋上風力発電は、制度設計という観点では世界的にも例を見ないスピードで整備が進んできた分野の一つです。

2030年・2040年に向けた導入目標の明確化、再生可能エネルギー海域利用法の制定、集中方式を軸とした入札制度の構築、FITからFIPへの移行──いずれも「事業を成立させるための制度的な枠組み」は揃っているように見えます。

しかし現実には、入札後の事業停滞や撤退、スケジュールの大幅な見直しが相次ぎ、「制度は整っているのに、なぜ実行が進まないのか」という問いが市場関係者の間で強く意識されるようになっています。

この状況は、個別案件の失敗や一時的なコスト上昇といった単純な要因では説明できません。むしろ、政策・規制そのものが、どのような前提で設計され、どこまでを制度が担い、どこからを市場や事業者に委ねているのかという構造的な問題として捉える必要があります。

本記事では、日本の洋上風力に関する政策・規制を、単なる制度一覧としてではなく、「実行フェーズにどのような影響を与えてきたのか」という視点から体系的に整理します。

エネルギー基本計画や導入目標が示す政策的メッセージ、再エネ海域利用法とエリア制度の設計思想、入札方式・評価制度がもたらした競争の質、FIT/FIPや長期脱炭素オークションとの関係、さらにはEEZ拡張や技術認証といった新たな論点までを横断的に読み解きます。

重要なのは、政策や規制を「是か非か」で評価することではありません。

本当に問うべきなのは、これらの制度が、どの条件下で実行力を持ち、どの条件下で限界を露呈するのかという点です。

制度を理解することを目的とするのではなく、制度を踏まえた上で「どこにリスクがあり、何が実行を左右するのか」を判断できるようになること──本記事は、そのための全体地図を提供することを目的としています。

特に海外の開発事業者や投資家の視点から見ると、日本の洋上風力市場は「制度設計が先行して整備された市場」として認識されることが多くあります。導入目標や法制度、公募・入札の枠組みが比較的明確に示されている一方で、実行段階における条件については、案件ごとの差が大きく、制度文書だけでは把握しきれない側面も少なくありません。

このため、日本市場を検討する際には、個別制度の内容を知ること以上に、「制度がどのような前提条件のもとで設計されているのか」を理解することが重要になります。制度は一定の方向性と枠組みを示しますが、その枠組みの中でどのような判断が求められるのかは、制度の読み取り方によって大きく変わります。

本記事は、制度そのものを評価したり、是非を論じたりすることを目的とするものではありません。政策・規制がどのような役割を担い、どの範囲までをカバーしているのかを整理することで、日本の洋上風力市場を理解するための共通の前提を提供することを目指しています。

1. 日本の洋上風力政策の全体構造と到達点

日本の洋上風力政策は、「導入を促すための制度設計」という点では、極めて明確な構造を持っています。政府は早い段階から、数値目標の提示、法制度の整備、入札制度の構築を段階的に進め、民間投資を呼び込むための枠組みを用意してきました。その結果、日本の洋上風力市場は「政策の不確実性が高い市場」から、「制度は整っている市場」へと移行したと言えます。

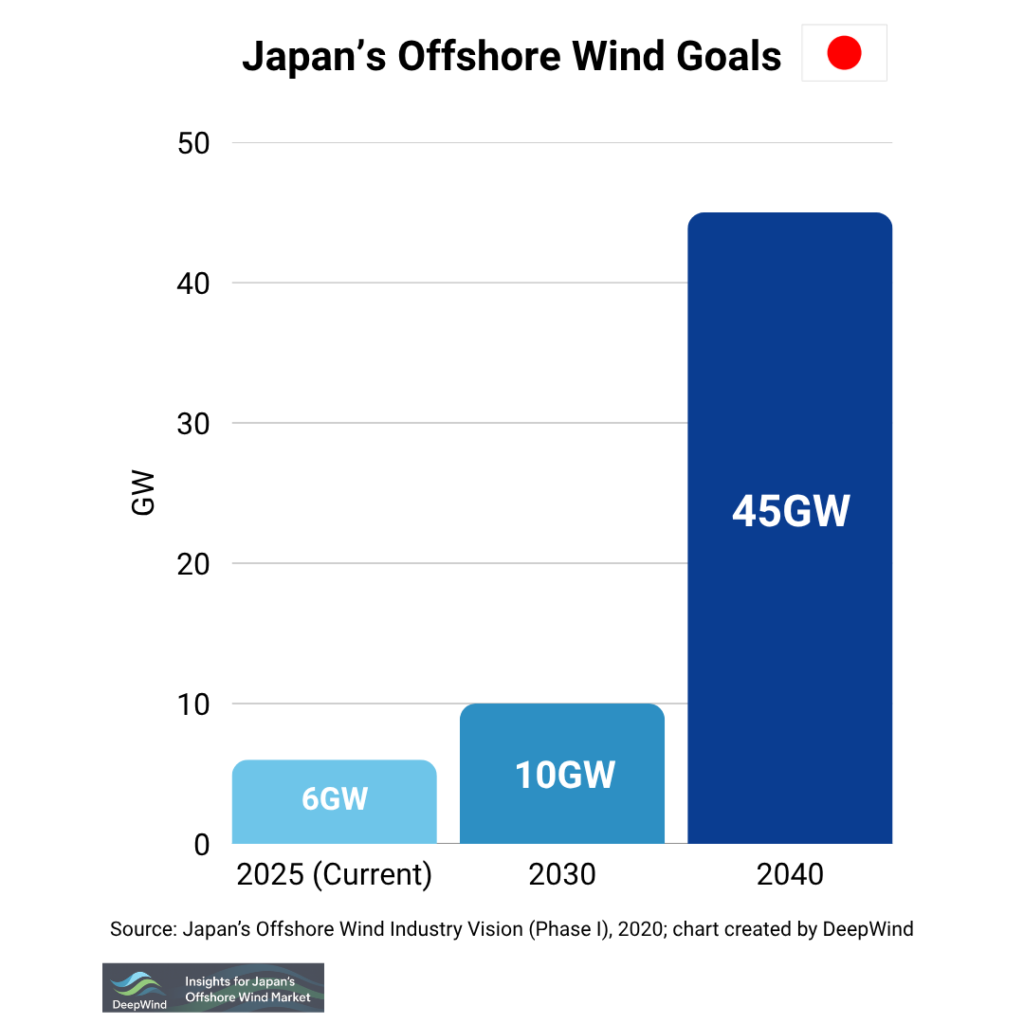

2030年・2040年導入目標が示した政策メッセージ

2030年・2040年に向けた導入目標は、日本の洋上風力政策における中核的なメッセージです。これらの数値は、単なる電源構成上の目標ではなく、「日本は長期的に洋上風力を主力電源の一つとして位置づける」という強い政策意思を市場に示す役割を果たしてきました。実際、これらの目標は国内外のデベロッパー、サプライヤー、金融機関に対し、日本市場への参入を正当化する投資シグナルとして機能しました。

一方で、導入目標そのものは、個々のプロジェクトがどの条件下で成立するかを規定するものではありません。目標は「方向性」を示すものであり、「実行可能性」を保証するものではないという点は、後の入札結果や事業停滞を通じて明確になっていきます。このギャップは、政策の失敗というよりも、目標と制度の役割分担が意図的に切り分けられていることの表れでもあります。

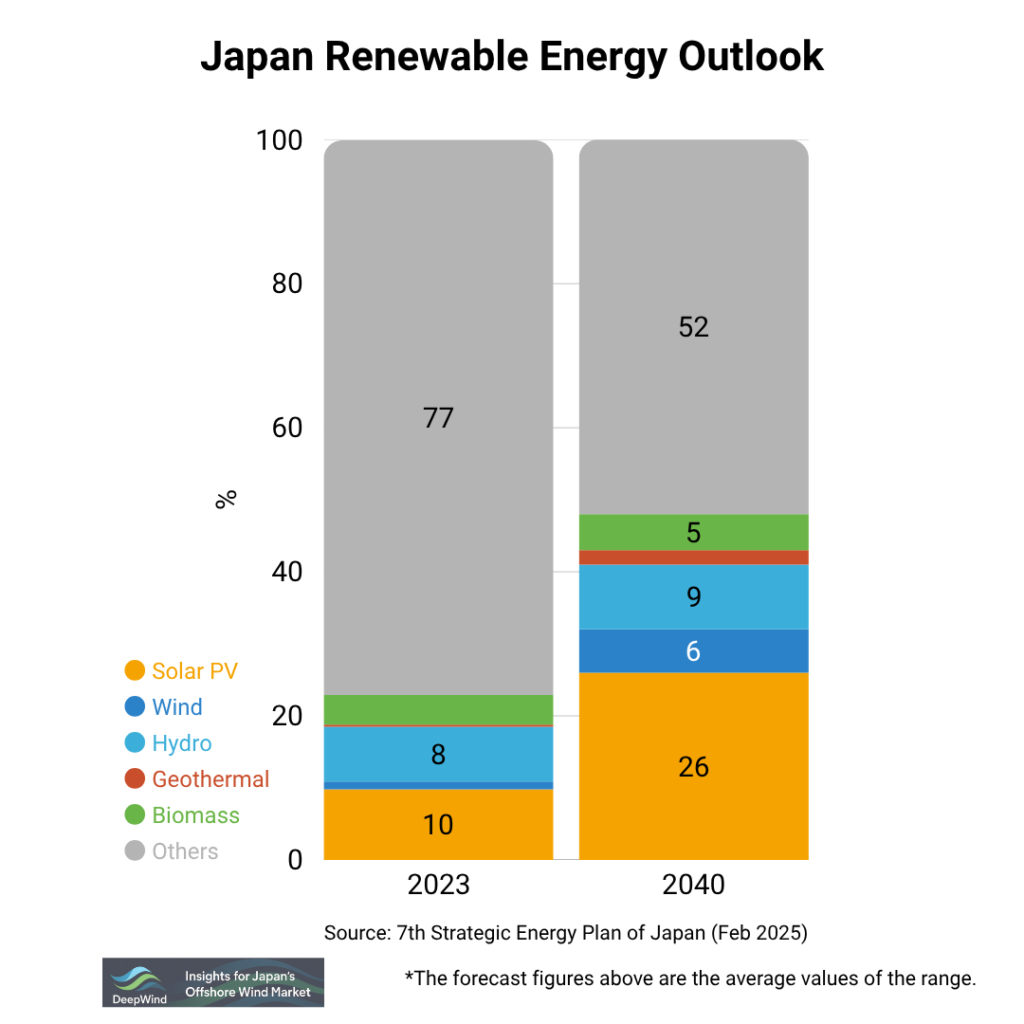

エネルギー基本計画における洋上風力の位置づけ

エネルギー基本計画において、洋上風力は一貫して「将来の主力電源候補」として位置づけられてきました。脱炭素、エネルギー安全保障、電源多様化という複数の政策目的を同時に満たす手段として、その戦略的重要性は明確です。特に、国内資源としての再生可能エネルギーを拡大する文脈において、洋上風力は太陽光に次ぐ柱として期待されてきました。

ただし、エネルギー基本計画が主に担っているのは「方向性の提示」であり、事業実行段階におけるコスト上昇や供給制約、リスク配分といった具体的な課題への踏み込みは限定的です。これは計画の欠陥というよりも、エネルギー基本計画が制度横断的な上位戦略であることに起因します。その結果、洋上風力は政策上は重要性を増し続ける一方で、個別事業の実行条件については、市場メカニズムと個別制度に委ねられる構造が形成されました。

このように、日本の洋上風力政策は「野心的だが割り切りのある構造」を持っています。次章では、その割り切りが最も明確に表れている再エネ海域利用法を取り上げ、制度の骨格がどのように設計されているのかを整理します。

2. 再エネ海域利用法が定めた「制度の骨格」

日本の洋上風力政策において、制度の骨格を成しているのが海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)です。本法は、これまで不安定だった海域利用の権利関係を整理し、洋上風力発電事業に対して長期的かつ排他的な海域占用を可能にする制度として位置づけられています。

この法律の最大の意義は、「洋上」という公共空間における事業実施を、民間投資が成立する前提条件まで引き上げた点にあります。占用期間の長期化、公募による事業者選定、国と自治体の役割分担の明確化などを通じて、日本の洋上風力は制度上、ようやく事業として成立し得るステージに到達しました。

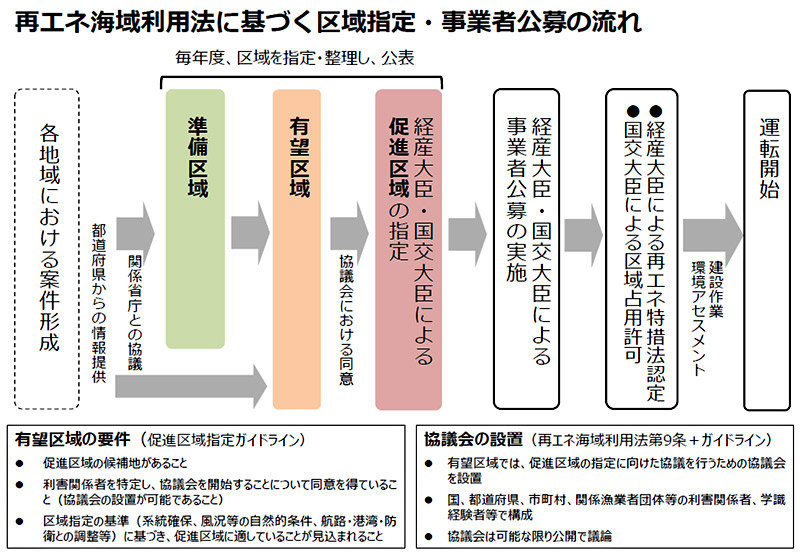

この図は、日本の洋上風力プロジェクトにおける、公募から事業実施に至るまでの一連の制度的プロセスを示しています。海域の整理、事業者選定、占用許可といった手続きが段階的に整理されている一方で、各フェーズにおいて事業者に求められる検討内容が異なることが読み取れます。

制度上の手続きが明確に定義されていることは、日本の洋上風力政策の特徴の一つですが、それぞれの段階で事業者が負う検討責任の範囲については、制度文書だけでは把握しにくい部分も残されています。

再エネ海域利用法の基本設計と狙い

再エネ海域利用法の設計思想は明確です。国が主導して海域を整理・指定し、事業者は公募を通じて選定されることで、海域利用を巡る不確実性を排除する。そのうえで、選定された事業者には長期間の占用権を付与し、事業回収の見通しを確保する——この構造は、国際的に見ても標準的な洋上風力制度に近いものです。

一方で、この法律は「事業の成功」を保証する制度ではありません。再エネ海域利用法が担っているのは、あくまで参入条件の整備であり、コスト、供給制約、施工リスク、金融条件といった実行段階の課題については、市場競争と事業者の責任に委ねる構造となっています。この割り切りは、後の入札制度設計や事業リスクの集中にも直結しています。

促進区域・準備区域というエリア制度の意味

再エネ海域利用法の下では、洋上風力の開発エリアは段階的に整理されます。調査や協議が進んだ海域は「促進区域」として指定され、公募・入札の対象となります。一方、その前段階に位置づけられるのが準備区域や有望区域です。このエリア区分は、制度的には合理的な整理と言えます。

しかし実務的には、促進区域への指定が「事業成立の確約」と誤解されやすい側面もあります。実際には、促進区域に指定された時点で競争は本格化し、価格・実行条件・供給制約といった厳しい現実に直面することになります。エリア指定はスタートラインであり、ゴールではありません。

この構造は、日本の洋上風力市場において競争を前倒しで集中させる効果を持ちました。結果として、制度上は整然としている一方で、実行フェーズにおけるリスクが一気に顕在化する設計となっています。次章では、この制度骨格の上に構築された入札制度が、どのように競争を生み、同時に副作用をもたらしたのかを整理します。

3. 入札制度の進化とその副作用

再エネ海域利用法によって海域占用の枠組みが整備されたことで、日本の洋上風力は制度上「事業化可能な段階」に入りました。その次に設計されたのが、どの事業者に、どの条件で海域を与えるかを決定する入札制度です。この入札制度は、日本の洋上風力市場に競争原理を導入し、短期間で案件形成を進めるうえで大きな役割を果たしました。

一方で、入札制度は単に事業者を選別する仕組みではありません。評価基準や競争の設計次第で、市場参加者の行動、リスクの取り方、さらには実行フェーズでの安定性まで左右します。本章では、日本の洋上風力入札制度がどのように進化してきたのかを整理したうえで、その過程で生じた副作用について検討します。

集中方式(セントラル方式)の導入

集中方式(セントラル方式)は、日本の洋上風力入札制度における大きな転換点でした。国が主導して事前調査を行い、その結果を踏まえて入札を実施することで、事業者側の初期調査リスクを低減し、参入障壁を下げることが狙いとされました。

この方式は、参入段階における不確実性を大きく下げた一方で、競争を一気に価格や評価点に集中させる効果も持ちました。調査リスクが平準化された結果、事業者間の差別化は、入札価格や事業計画上の仮定に依存する度合いを強めることになります。

評価制度・スコアリングがもたらした競争の質

入札制度における評価制度は、価格だけでなく、事業計画、地域貢献、実施体制などを総合的に評価する仕組みとして設計されました。スコアリング方式の導入により、単純な最安値競争を避け、長期的な事業遂行能力を評価する意図が明確に示されています。

しかし実務的には、評価制度が想定していた「実行能力」と、実際の施工・調達・金融の現場で求められる能力との間に乖離が生じました。評価項目は計画段階での整合性を測ることには適している一方、供給制約やコスト変動といった外生的リスクへの耐性を十分に反映することは困難です。その結果、入札時点では高評価を得た事業計画が、実行段階で修正を迫られるケースが増えていきました。

このように、入札制度は競争を活性化させる一方で、実行フェーズにおけるリスクを前倒しで顕在化させる構造も内包しています。次章では、こうした競争環境のもとで、収益制度であるFIT・FIPがどのような役割を果たしてきたのかを整理します。

4. FIT / FIP と収益制度の変遷

日本の洋上風力政策において、入札制度と並んで事業成立性を左右してきたのが収益制度です。どのような価格で、どの程度の期間、どれだけの確実性をもって電力を売ることができるのか――この点は、プロジェクトの採算性だけでなく、金融機関のリスク評価や投資判断にも直接影響します。

日本では当初、固定価格での買取を前提とするFIT制度が導入され、その後、市場統合を意識したFIP制度へと移行してきました。本章では、この制度変遷が洋上風力事業にどのような影響を与えてきたかを整理し、収益制度が抱える構造的な限界について考察します。

FITからFIPへの移行が意味するもの

FIT(固定価格買取制度)は、再生可能エネルギー導入初期において、事業リスクを大幅に低減する役割を果たしました。発電した電力を一定価格で長期間売却できる仕組みは、技術的・市場的な不確実性が高い段階において、民間投資を呼び込むうえで極めて有効でした。

一方で、導入量の拡大とともに、固定価格による市場からの切り離しや国民負担の増大が課題として認識されるようになります。こうした背景のもとで導入されたのがFIP(フィードイン・プレミアム)制度です。FIPでは、電力は市場で販売され、その価格に一定のプレミアムが上乗せされる仕組みとなります。

この移行は、再生可能エネルギーを市場に統合するという政策的には合理的な方向性を示しています。しかし同時に、価格変動リスクの一部が事業者側に移転することを意味します。特に、建設費が大きく、長期の資金回収を前提とする洋上風力にとっては、収益の不確実性が事業成立性に与える影響は小さくありません。

長期脱炭素電源オークションとの関係

収益の安定性を補完する制度として注目されているのが、長期脱炭素電源オークションです。この制度は、長期にわたる固定的な収入を確保することで、投資回収の見通しを改善し、脱炭素電源への投資を促進することを目的としています。

ただし、長期脱炭素オークションは、洋上風力のすべての課題を解決する万能な仕組みではありません。対象条件や制度設計の制約により、すべての洋上風力プロジェクトが直接的な恩恵を受けられるわけではなく、また建設・供給制約や施工リスクといった実行段階の問題を解消するものでもありません。

結果として、日本の洋上風力は、入札制度による競争圧力と、収益制度の安定性との間で、常にバランスを取ることを求められる構造に置かれています。次章では、こうした制度が拡張される中で浮上してきたEEZ対応や技術認証といった、新たな政策・規制上の論点を整理します。

5. 法制度の拡張と新たな論点

洋上風力を巡る政策・規制は、既存制度の運用にとどまらず、開発領域や技術要件の拡張に向けた議論へと進んでいます。特に近年は、EEZ(排他的経済水域)への制度拡張や、認証・技術基準を巡る課題が注目されており、これらは将来のポテンシャル拡大と同時に、実行難易度を一段と引き上げる要因ともなっています。

本章では、法制度の拡張によって何が可能になろうとしているのか、そしてそれが事業実行の現場にどのような新たな制約をもたらすのかを整理します。

EEZ拡張議論が示すポテンシャルと現実

EEZ(排他的経済水域)への制度拡張は、日本の洋上風力にとって中長期的なポテンシャルを大きく広げる可能性を持っています。沿岸部に限られていた開発領域が拡張されることで、設置可能容量の増加や、地域制約の緩和が期待されています。

一方で、EEZでの洋上風力開発は、単なるエリア拡大ではありません。水深の増大、浮体式技術への依存、施工・保守の難易度上昇、系統接続距離の長期化など、技術・コスト・運用の各面で、沿岸案件とは質的に異なる課題を伴います。制度が拡張されても、それが直ちに事業実行可能性を意味するわけではない点には注意が必要です。

このため、EEZ対応は「将来の選択肢」を広げる一方で、短中期的には実行可能案件を増やす決定打にはなりにくいという、時間軸のズレを内包しています。

認証・規格・技術基準がもたらす見えにくい制約

もう一つの重要な論点が、認証・規格・技術基準を巡る課題です。洋上風力は高度に国際化された産業であり、多くの主要機器や設計思想は海外規格を前提としています。

しかし、日本国内では独自の法規・安全基準・認証プロセスが求められる場面も多く、これが設計のやり直し、認証取得の長期化、コスト増加といった形で実行フェーズに影響を及ぼすことがあります。これらの制約は入札段階では顕在化しにくいものの、施工・調達の段階で初めて実務的な制約として表面化するケースが少なくありません。

結果として、法制度や技術基準の拡張・高度化は、安全性や信頼性を高める一方で、実行難易度を引き上げる「見えにくい制約」として作用します。次章では、こうした制約がどのように「撤退」や「制度見直し」という形で表面化したのかを整理します。

6. 事業撤退と制度見直しに至るまでの経緯

日本の洋上風力市場では、制度整備と入札の進展に伴い、事業が計画段階から実行段階へと移行していく中で、いくつかの重要な出来事が表面化しました。その一つが、入札後に事業撤退という判断が取られた案件の出現です。これらの事例は、日本の洋上風力市場において初めて、制度運用と実行段階の関係が明確に意識される契機となりました。

ラウンド1における事業撤退の発生

ラウンド1で選定された一部の洋上風力案件では、事業の継続が困難となり、結果として撤退という判断が取られました。これらの案件は、制度上は適切な手続きを経て選定され、当初は事業化を前提として進められていたものであり、入札後の撤退は市場関係者に大きな関心をもって受け止められました。

撤退そのものは制度上想定されていなかった事象ではありませんが、日本の洋上風力市場において実際に発生したことで、入札後のプロセスや事業実行の前提条件について、改めて注目が集まることとなりました。

政府による要因整理と情報公開

これらの事業撤退を受け、政府は撤退に至るまでの経緯について整理を行い、関連資料を公表しています。経済産業省による分析資料では、事業者からのヒアリングや制度運用の観点を踏まえ、撤退に至る背景が整理されています。

こうした整理は、特定の案件や事業者を評価することを目的としたものではなく、今後の制度運用に向けた基礎情報を共有する位置づけとされています。政府が一定の情報開示を行ったことにより、市場参加者は、制度運用の実態や論点について、より具体的に把握する機会を得ることとなりました。

2025年に進められた入札制度の見直し

こうした状況を背景に、2025年には洋上風力入札制度の運用見直しが検討・実施されました。入札制度の見直しや、政策全体のアップデートでは、評価方法や前提条件の整理、制度運用の明確化などが主な検討対象とされています。

これらの見直しは、制度の枠組みを大きく変更するものというよりも、既存制度の運用を現実に即して調整することを目的としたものです。入札制度が固定的な仕組みではなく、運用状況を踏まえて更新され得るものであることが、明確に示された点は重要です。

制度が固定されたものではないという点

一連の事業撤退と制度見直しの動きは、日本の洋上風力政策・規制が、一度設計された後も、実際の運用や経験を踏まえて調整され続けていることを示しています。制度は静的なものではなく、実行段階で得られた知見を反映しながら更新される性質を持っています。

これらの制度変更が、今後の洋上風力事業の実行条件にどのような影響を与えるかについては、制度単体で評価することはできません。次章では、政策や規制が果たし得る役割と、その限界について、より一般的な観点から整理します。

7. 政策・規制が担う役割と、その射程

ここまで、日本の洋上風力政策・規制について、目標設定から制度設計、入札、制度運用の変化までを整理してきました。これらの制度は、洋上風力という新たな電源を社会実装するための前提条件を整えるうえで、重要な役割を果たしてきたと言えます。

一方で、政策や規制が担う役割には、あらかじめ想定された範囲があります。本章では、制度がどこまでを担い、どこから先が制度の外にあるのかという点について、一般的な観点から整理します。

政策・規制が提供するもの

政策や規制が提供する主な価値は、ルールの明確化と予見可能性の確保です。導入目標の提示、法制度による海域占用の整理、入札手続きの設計、収益制度の枠組みなどは、いずれも市場参加者が意思決定を行うための共通の前提条件を提供しています。

これらの枠組みが整備されたことで、日本の洋上風力市場は、「制度が不透明な市場」から「制度を前提に検討できる市場」へと移行しました。この点は、政策・規制が果たしてきた重要な成果の一つです。

制度の外側にある要素

一方で、洋上風力事業の実行には、制度の枠組みだけでは左右できない要素も多く存在します。具体的には、設備供給能力、施工体制、コスト動向、金融環境、個別案件の自然条件などが挙げられます。

これらの要素は、政策や規制によって直接制御されるものではなく、市場環境や事業者の判断に委ねられる領域です。そのため、制度が整っていることと、個別事業が円滑に実行されることの間には、必ずしも一対一の関係が成立するわけではありません。

制度理解をどう活用すべきか

政策・規制を理解することは、日本の洋上風力市場を読み解くうえで不可欠です。しかし、その理解は「制度があるから事業は成立する」という単純な判断につながるものではありません。むしろ、制度が何を前提とし、何を前提としていないのかを見極めることが重要になります。

次章では、こうした整理を踏まえ、政策・規制をどのように読み、どのように意思決定に活かしていくべきかという観点から、本記事全体をまとめます。

8. まとめ:政策・規制をどう読み、どう活用するか

本記事では、日本の洋上風力政策・規制について、導入目標や基本計画、法制度、入札制度、収益制度、そして制度運用の変化までを横断的に整理してきました。これらの制度は、洋上風力という新たな電源を社会実装するための前提条件を整えるという点で、重要な役割を果たしてきたことは間違いありません。

一方で、制度が整備されたことと、個別の洋上風力事業がどのような条件で実行されるかは、必ずしも同義ではありません。本記事を通じて見てきたように、政策や規制は、事業の方向性や枠組みを示すことはできても、実行段階で直面するすべての要素を内包するものではありません。

そのため、政策・規制を理解する際には、「制度があるかどうか」だけで判断するのではなく、「制度が何を前提とし、何を前提としていないのか」を読み取る視点が重要になります。制度理解は、それ自体が答えを与えるものではなく、事業環境を評価するための出発点として位置づける必要があります。

日本の洋上風力市場を取り巻く環境は、今後も制度運用の調整や市場環境の変化を通じて、動き続けていくことになります。制度の更新や見直しが、どのような影響を及ぼすのかについては、個別案件の進捗や市場全体の動向を踏まえながら、継続的に見ていくことが求められます。

なお、本記事は政策・規制という制度面に焦点を当てて整理したものです。実行段階における事業条件や、市場構造、コストや供給制約といった要素については、制度単体では十分に説明できません。そうした論点については、別途、より踏み込んだ分析が必要となります。

政策・規制を「知識」として終わらせるのではなく、意思決定のための判断材料として活用するためには、制度の外側にある条件も含めて捉える視点が不可欠です。本記事が、そのための前提整理として役立つことを意図しています。

「日本の洋上風力は目標ではなく成立条件で止まっている」——📘 DeepWind Premium Report

商業性・コスト・サプライチェーン・Round4/再入札の視点から構造整理した意思決定向けレポートです。

レポートを見る(Gumroad)

- 🔍市場動向・分析 – 日本の洋上風力市場の最新動向と注目トピックをわかりやすく解説

- 🏛️政策・規制 – 法制度、促進区域、入札制度など、日本の政策枠組みを詳しく解説

- 🌊プロジェクト – 日本国内の洋上風力プロジェクト事例をエリア別に紹介

- 🛠️テクノロジー&イノベーション – 日本で導入が進む最新の洋上風力技術とその開発動向を紹介

- 💡コスト分析 – 洋上風力のLCOEやコスト構造を日本の実情に基づいて詳しく解説