はじめに

日本は、洋上風力発電の導入を加速させており、その象徴的なプロジェクトの一つが千葉県銚子沖洋上風力発電プロジェクトです。本事業は、日本政府が進める第1回洋上風力発電入札(通称:ラウンド1)の一環として実施され、2030年までに10GW、2040年までに30~45GWの洋上風力発電容量を確保するという国家目標達成に向けた重要なステップとなります。

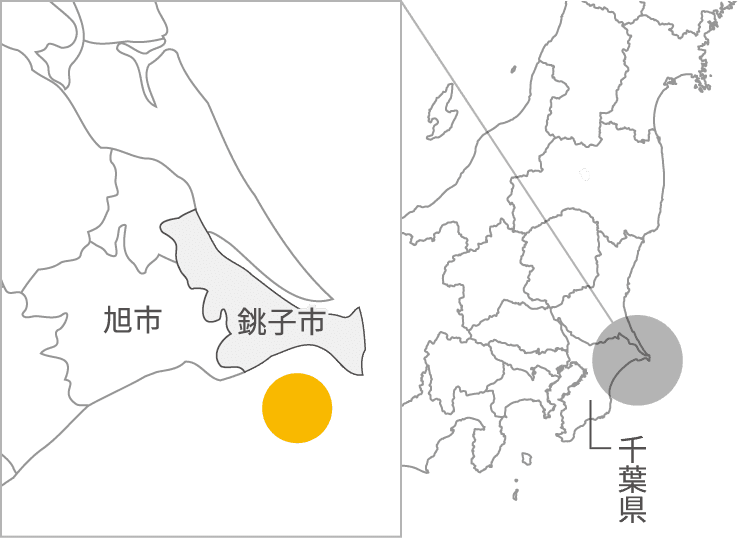

本記事では、再エネ海域利用法に基づき「促進区域」に指定されている千葉県銚子市沖の洋上風力プロジェクトについて、事業者の動向や地理的な特徴とともに解説します。

他の「促進区域」に関する情報をまとめた全国の洋上風力プロジェクトもあわせてご覧ください。

1. プロジェクト概要

| プロジェクト名 | 千葉銚子オフショアウィンドファーム |

| 開発事業者 | 千葉銚子オフショアウィンド合同会社 |

| コンソーシアム | 三菱商事洋上⾵⼒株式会社、株式会社シーテック、三菱商事株式会社 |

| 設置場所 | 千葉県銚子市沖 |

| 発電方式 | 着床式洋上風力発電 |

| 風車機種 | GE |

| 供給価格 | 16.49円/kWh |

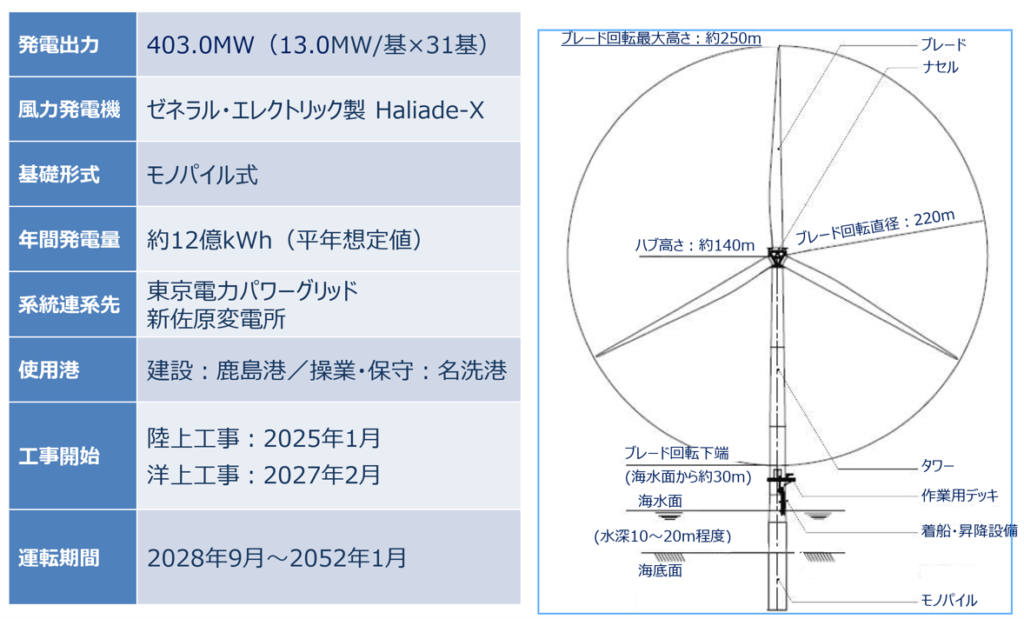

| 発電容量 | 403MW(13MW×31基) |

| 建設開始 | 2025年1月(陸上)、2027年2月(洋上) |

| 運転期間 | 2028年9月~2052年1月 |

2. 設置場所

2-1. 海域・地理的特徴

太平洋沿岸、黒潮(暖流)と親潮(寒流)が交わる海域で風況良好。遠浅の海底が広がり、比較的浅い水深での設置(~20m前後)が可能。

2-2. 港湾インフラ・系統接続

建設時は茨城県の鹿島港を利用、運用・保守拠点は銚子市名洗港。東京電力PGの新佐原変電所に接続し首都圏方面へ送電予定。

3. 発電設備概要

4. プロジェクトスケジュール

4-1. 全体スケジュール

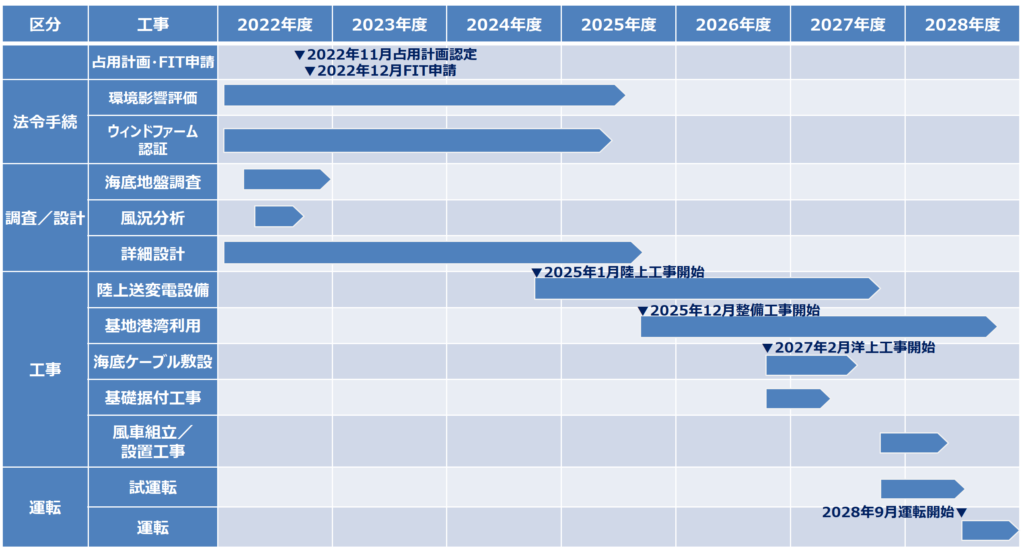

- 開発・設計フェーズ(2021年~2025年)

- 2021年12月:公共入札の受注

- 環境影響評価、風況、波浪、海底地質調査

- FIT 申請および許可

- 地元関係者説明・同意

- ウィンドファーム認証、工事計画届

- 建設フェーズ(2025~2028年)

- 2025年1月:陸上変電所と送電インフラの建設

- 2027年2月:洋上基礎とケーブルの設置

- 2027年:風力タービンの組立と設置

- 運用・保守フェーズ(2028年~2052年)

- 風車の維持管理:GE

- 操業・保守(洋上):北拓

- 操業・保守(船舶保有・管理):日本郵船

- 操業・保守(陸上系統):シーテック

- 撤去・再発電フェーズ(2052年以降)

- 風力発電設備の寿命終了時の計画

- 将来のエネルギー政策に基づく再稼働の可能性

4-2. EIA(環境影響評価)の進捗状況

| 都道府県 | 事業名称 | 事業者名 | 手続段階 | 事業規模 | 最終更新日 |

|---|---|---|---|---|---|

| 千葉県 | (仮称)千葉県銚子市沖における洋上風力発電事業 | 千葉銚子オフショアウィンド合同会社 | 準備書 | 総発電出力:最大403,000kW、単機出力:13,000kW、風力発電機の基数 :31基 | 2025年02月04日 |

| 千葉県 | (仮称)銚子沖洋上風力発電事業 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 事業廃止 | 最大37万kW (5,200~12,000kW級×最大72基) | 2024年05月21日 |

5. 事業計画をゼロベースで見直し?

三菱商事は、国内3カ所の洋上風力発電プロジェクトの見直しに伴い、2024年4〜12月期に522億円の減損損失を計上したと発表しました。中西勝也社長は記者会見で「減損は重く受け止めている」とし、今後の事業方針をゼロベースで検討する意向を示しました。

5-1. 減損の原因と今後の方針

三菱商事は2021年の入札で3案件を受注し、約3年間開発を進めてきたものの、世界的なインフレ、円安、金利上昇などの影響でコストが想定を大きく上回りました。そのため、採算性を再評価しており、最終的な事業継続の判断は今後決定するとしています。

また、計上した資産のほぼ全額を損失処理しており、今後追加の減損が発生する可能性はあるものの、影響は限定的と説明しました。

5-2. 減損損失の内訳

- 調査・設計・許認可取得の費用を資産として計上していたが、今回すべて損失処理。

- 既に支払った費用に加え、今後発生予定のコストも含めた総額が522億円。

5-3. 入札時の価格設定について

2021年の入札では、三菱商事は競合他社を大幅に下回る低価格で落札しましたが、同社は「エネコの知見を活用し、リスク分析を行った上での判断だった」と説明。結果として、想定以上のインフレやコスト上昇が事業の採算性に大きく影響したとしています。

5-4. 洋上風力事業の今後

三菱商事は、洋上風力が脱炭素社会の重要な電源であることを認識しており、今後の事業方針については、インフレや金利、為替動向などを踏まえて慎重に判断する方針です。

6. 三菱商事連合、国内3海域の洋上風力から撤退(8月26日)

三菱商事とパートナー企業は、千葉県および秋田県沖で進めていた3件の洋上風力発電プロジェクトから撤退する方向で調整を進めています。

6-1. 撤退の背景

今回の判断にはいくつかの要因が重なっています。

- 入札での極端に低い落札価格

- 資材価格や建設コストの上昇

- 経済的な成立性が見込めない状況

結果として、これらのプロジェクトは当初の採算性を維持できないと判断されました。これは、日本政府が推進してきた大規模再エネ事業にとって、象徴的な挫折といえます。今後は再公募が行われる見通しですが、コスト競争とサプライチェーンの現実、そして資金調達環境との折り合いの難しさが改めて浮き彫りになりました。

6-2. 今後への含意

この撤退が意味するものは少なくありません。

- 日本の洋上風力戦略そのものが再検討を迫られる可能性

- 2030年(10GW)、2040年(30〜45GW)の国家目標に向け、時間的な余裕が一段と縮小

- 政府が再エネ政策をどのようにリセットし、投資環境を整えるかが投資家の信頼回復に直結

特に、入札制度とプロジェクト実現性のバランスをいかに取るかが、今後の市場成長の鍵となるでしょう。

7. LCOE・IRR推定

洋上風力プロジェクトの事業性を評価するうえで、LCOE(均等化発電原価)やIRR(内部収益率)といったコスト関連指標は極めて重要です。しかし、日本の促進区域における具体的なコスト情報は公開資料が限られており、投資家や事業者にとって十分な判断材料が整っているとは言えないのが現状です。

そこでDeepWindでは、各案件の代表地点における風況・水深・港湾距離・系統連系点までの距離を入力パラメータとし、独自のコストモデルを用いてCAPEX・OPEX・LCOE・IRRを推定しています。これにより、促進区域プロジェクトの相対的な事業性ポジションを横断的に整理しています。

▶ 最新の前提条件および相対評価については、以下のコスト分析Pillar記事をご参照ください。

👉 日本の洋上風力 促進区域プロジェクト コスト分析(最新版)

まとめ

千葉県銚子沖洋上風力発電プロジェクトは、日本の再生可能エネルギー拡大を象徴する重要な取り組みですが、コスト上昇、送電網の制約、地元漁業との調整、規制手続きの遅れなど、克服すべき課題も多く残されています。

一方で、政府の支援強化や技術革新、産業基盤の整備が進めば、これらの課題を乗り越え、日本の洋上風力市場はさらなる成長を遂げる可能性があります。今後は、投資家や関連企業にとっても、政策動向や市場環境を注視しながら、戦略的な対応が求められるでしょう。

千葉県銚子市沖は、関東圏への近接性を活かした注目の促進区域のひとつです。

再エネ海域利用法における「促進区域」の一覧は、洋上風力促進区域12プロジェクト一覧 ― 再エネ海域利用法の最前線でご確認いただけます。

もっと深く知りたい方へ:DeepWindの注目カテゴリーをチェック!

- 🔍市場動向・分析 – 日本の洋上風力市場の最新動向と注目トピックをわかりやすく解説

- 🏛️政策・規制 – 法制度、促進区域、入札制度など、日本の政策枠組みを詳しく解説

- 🌊プロジェクト – 日本国内の洋上風力プロジェクト事例をエリア別に紹介

- 🛠️テクノロジー&イノベーション – 日本で導入が進む最新の洋上風力技術とその開発動向を紹介

- 💡コスト分析 – 洋上風力のLCOEやコスト構造を日本の実情に基づいて詳しく解説