はじめに

浮体式洋上風力発電の商用化に向けて最も注目される課題の一つがコスト構造です。導入規模の拡大や技術成熟によってLCOE(均等化発電原価)をどこまで引き下げられるかが、投資家・事業者の意思決定を左右します。本稿では、CAPEXとOPEXの内訳を詳細に解説し、具体的なLCOE試算例を示すことで、浮体式の経済的リアリティを明らかにします。

本記事では特定のテーマを深掘りしますが、浮体式洋上風力の基本構造や主要技術を体系的に理解したい方は、まずはこちらのまとめ記事をご覧ください:

👉 浮体式洋上風力の基本構造と主要技術の全体像

本記事では特定の視点からコストを掘り下げますが、洋上風力全体のコスト構造や経済性を包括的に理解したい方は、以下のまとめ記事をご覧ください:

👉 洋上風力のコスト構造と経済性の全体像

1. CAPEX(初期投資コスト)の内訳

浮体式洋上風力発電の導入において最も大きなウェイトを占めるのがCAPEX(初期投資コスト)です。おおまかに分けると以下の5要素に分類され、それぞれが事業規模やサイト条件によって大きく変動します。

- 風車本体コスト

- タービン製造費用: 15MW級以上の大型ロータ、ナセル、タワーは、高強度複合材料や高精度機械加工を要し、1MWあたり約1.0~1.5百万ユーロ(€)程度が相場です。ロータブレードのカーボンファイバー含有率向上やナセル内部の高トルク発電機、高効率ギアボックスなど、新技術を採用するほど単価が上昇します。

- 輸送・据付前準備:風車部品は港湾まで海上輸送し、ドライドックや専用ヤードで組立て・検査を行います。大型部品のクレーンリフトやモジュール化組立てに係るコストとして、総額の約5~10%を見込むのが一般的です。

- 浮体プラットフォーム製造・輸送費

- 構造体製造:セミサブ、SPAR、バージ、TLPといったプラットフォーム本体は、鋼管や鋼板の溶接・組立てを行うほか、セミサブ型では複数コラムの連結部、SPAR型では長大な円筒柱の加工、TLP型ではテンションレッグの取り付け機構など個別設計が必要です。モジュール単価は1MWあたり0.8~1.2百万€程度ですが、設計再利用性や量産化度合いで大きく変動します。

- 港湾組立・曳航:浮体を港湾内で完成形に組立てた後、曳航船でサイトへ輸送します。曳航費用はサイト距離や気象条件に依存し、100~300kmの曳航で200k€/便前後が目安。曳航中の保険やケーブル付帯設備費も含めると、プラットフォーム単体の輸送コストは◎MWあたり0.1~0.2百万€となります。

- 据付・係留工事費

- 据付船チャーター:Self-Elevating Platform(SEP)船やDP(Dynamic Positioning)船での据付作業は1日あたり20万~30万€/日と高価。1基当たり据付日数は10~15日を想定し、作業船費用として2.0~4.5百万€を計上します。

- 係留索・アンカー設置:カテナリまたは張力係留(TLP)用のアンカー打設・係留索敷設工事には、水深や海底地質調査、海底ケーブル敷設船の動員も必要で、1MWあたり0.2~0.4百万€が一般的です。

- 送電インフラ整備費

- 海底ケーブル敷設:サイトから陸上変電所までの直流(HVDC)/交流(AC)ケーブルの敷設費は、1kmあたり約0.3~0.5百万€。距離が20kmを超えるとHVDC方式が有利となり変換装置設置費用(1基あたり1.5~2.5百万€)も発生します。

- 陸上変電所・接続:海上ケーブル陸揚げ、陸上変電所建設、送電網接続にかかる費用は1MWあたり0.1~0.2百万€。環境アセスや地元協議もコスト要因となります。

- 設計・認証・環境アセス費用

- 設計・エンジニアリング:プラットフォーム、係留システム、送電系統を含むトータルエンジニアリング費用は、プロジェクト全体CAPEXの約3~5%(1MWあたり0.1~0.15百万€)を目安に計上します。

- 認証機関審査費:DNV、ClassNK、BVなどへの審査・レビュー費用は、設計・FAT・SATそれぞれに対し数万ユーロ単位で発生し、合算で1MWあたり0.02~0.05百万€程度です。

- 環境影響評価(EIA):環境調査(海洋生物、騒音、景観影響、文化財調査など)および手続き費用は、地域や規模により大きく上下しますが、1MWあたり0.03~0.1百万€が相場です。

合計CAPEXの目安:

- 風車本体:1.2 M€/MW

- 浮体プラットフォーム:1.0 M€/MW

- 据付・係留工事:0.5~0.6 M€/MW

- 送電インフラ:0.3~0.4 M€/MW

- 設計・認証・EIA:0.1~0.2 M€/MW

- 合計:約3.4 M€/MW

2. OPEX(運転維持費)の内訳

運転開始後に毎年発生するOPEXは、予測可能性を高めるため細分化して管理する必要があります。主な費用要素は以下のとおりです。

- 定期保守点検費用

- ドローン・ROV点検:タービンのブレードやナセル、プラットフォーム付近海域の点検にドローンや遠隔操作型水中ロボット(ROV)を活用。年間数回、1回あたり10万~20万€/回程度。

- 人員派遣・船舶チャーター:点検員・技術者が乗船する作業船チャーター費用(1日あたり2万~3万€)および宿泊・輸送費。年間点検日数は20~30日程度を見込み、0.08~0.12 M€/MW・年。

- 部品交換・緊急修理費用

- 主要コンポーネントの交換:ギアボックス、発電機、ベアリング、ブレードなどの故障・摩耗交換コストは、故障率やMTBF(平均故障間隔)に応じて発生。平均すると年間0.03~0.05 M€/MW・年。

- 海底ケーブル補修:アンカー衝突や摩耗によるケーブル修理・再敷設。1事件あたり0.1 M€前後/MW規模で発生し、保険加入やリスクプールでコストを平準化。

- 運転管理・監視システム運用費

- SCADA/分析プラットフォーム:24時間365日体制の遠隔監視システム運用、人為的オペレーター人件費、データ分析費用に年間0.02~0.04 M€/MWを計上。

- 予知保全ソフトウェアライセンス:AIによる振動・温度監視、異常検知アルゴリズムのライセンス料。年間0.01 M€/MW程度。

- 海上アクセスコスト

- 作業船燃料・保守運航費:点検および緊急対応で作業船を稼動させた際の燃料費や船舶維持管理費。年間0.02~0.03 M€/MW・年。

- 気象待機ロス:悪天候時の待機費用や工程遅延による追加コスト。保守計画には5~10%のコンティンジェンシを織り込む。

- 保険料・リスクマネジメント費用

- 建設・運転保険:物的損害保険および商業停止保険(Business Interruption Insurance)の年間保険料は合計0.03~0.06 M€/MW。

- リスクファイナンス:為替変動、政治リスク、サプライチェーン中断リスクなどに備えたヘッジコストやリスクプールへの積立。年間0.01 M€/MW程度。

合計OPEXの目安:0.25~0.30 M€/MW・年

3. LCOE試算例(長崎県五島市沖浮体式洋上風力)

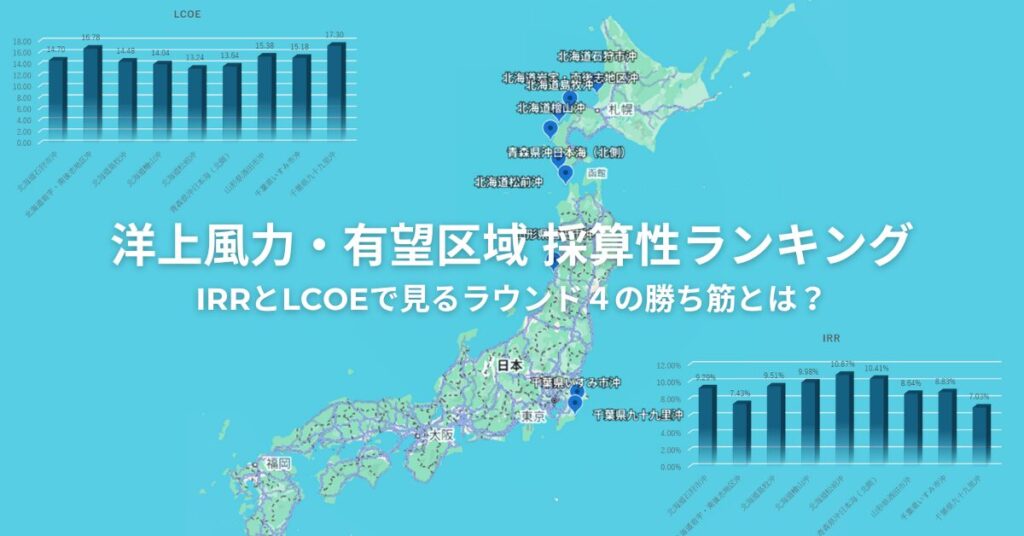

以下は長崎県五島市沖浮体式洋上風力のLCOEの推定値です。資金調達コスト(WACC)を3.0%、運転期間25年、グロス稼働率31%で計算しています。

| 浮体タイプ | 推定CAPEX | 推定OPEX | 推定LCOE |

|---|---|---|---|

| スパー型 | 約225 億円 | 約2 億円/年 | 41.4 円/kWh |

詳細はこちら👉長崎県五島市沖浮体式洋上風力のコスト分析と投資採算性(推定)

4. コスト低減戦略

浮体式洋上風力発電の競争力を高めるには、以下の多面的なコスト低減戦略が有効です。

- 規模の経済の追求

- 大規模プロジェクト化:100MW→500MW→1GWと事業規模を拡大することで、風車や浮体の一括大量発注、港湾組立ラインの標準化、据付船チャーターの最適化を実現。1GW級でのCAPEX削減率は10~15%程度が期待されます。

- 技術革新と標準化

- モジュラー設計:プラットフォーム部材やタービン設計のモジュール化により、設計工数・検証工数を削減。標準部材の大量購入でコスト低減。

- 次世代構造技術:ハイブリッドSPAR(鋼+コンクリート)、垂直軸風車、超高強度軽量材料の採用で構造重量を抑えつつ剛性向上。

- O&M効率化

- デジタルツイン & AI予知保全:運転データをリアルタイム分析し、故障予兆を早期検知。メンテナンスを計画保全にシフトしてダウンタイム30%削減。

- 自律ロボット・ドローン点検:海上ドローンとROVによる定常点検を無人化し、人件費と船舶コストを一括で20~25%削減。

- サプライチェーン最適化

- 国内拠点整備:主要プラットフォーム部材を国内造船所や工業団地に集約し、輸送コストと為替リスクを低減。地域雇用創出にも寄与。

- 多元調達先の確保:タービン部材やケーブルを複数ベンダーから調達可能とし、リードタイム短縮と価格競争力を高める。

- ファイナンスと政策支援の活用

- 政府補助制度の最大活用:NEDOグリーンイノベーション基金などを活用し、設計・実証・EIA費用の一部を公的負担。

- グリーンボンド・ESG投資:低金利のグリーンボンド発行やESGインデックス連動ローンで資金調達コストを1~2%ポイント低下。

- リスク共有スキーム:政府保証や共同保険プールにより、初期フェーズのリスクを社会全体で分散。

まとめと第4回予告

現状の浮体式洋上風力のLCOEは高く制度支援が必要ですが、規模拡大や技術開発によりさらなる低減余地があります。第4回では、日本の制度・認証プロセスと現場での課題を事例を交えて解説します。お楽しみに!

浮体式洋上風力の構造・設計の基本をさらに詳しく知りたい方は、こちらのまとめ記事もぜひご参照ください:

🌊 浮体式洋上風力の基本構造と主要技術の全体像

本記事では特定の視点からコストを掘り下げましたが、洋上風力全体のコスト構造や経済性を包括的に理解したい方は、こちらのまとめ記事もぜひご覧ください:

🌊 洋上風力のコスト構造と経済性の全体像

もっと深く知りたい方へ:DeepWindの注目カテゴリーをチェック!

- 🔍市場動向・分析 – 日本の洋上風力市場の最新動向と注目トピックをわかりやすく解説

- 🏛️政策・規制 – 法制度、促進区域、入札制度など、日本の政策枠組みを詳しく解説

- 🌊プロジェクト – 日本国内の洋上風力プロジェクト事例をエリア別に紹介

- 🛠️テクノロジー&イノベーション – 日本で導入が進む最新の洋上風力技術とその開発動向を紹介

- 💡コスト分析 – 洋上風力のLCOEやコスト構造を日本の実情に基づいて詳しく解説