はじめに

シリーズ最終回の今回は、エンジニアとしてぜひ押さえておきたい「2030年以降に期待されるイノベーション」や「グローバル市場の成長ドライバー」をご提案します。浮体式洋上風力は、再生可能エネルギーの主力化を後押しするキー技術として注目されており、大型化・デジタル化・多機能化の潮流が加速すると見込まれています。日本の強みを生かした戦略的ロードマップを描くヒントを共に探ってみましょう。

浮体式洋上風力の全体像(市場背景・技術タイプ・コスト・制度・実証・2030ロードマップ)を先に押さえたい方は、Pillar記事にまとめています。

👉 浮体式洋上風力の基本まとめ(Pillar)

本記事ではこのテーマを深掘りしますが、洋上風力の全体像を体系的に把握したい方は、こちらの技術総まとめ記事もあわせてご覧ください:

👉 洋上風力の技術と未来:基礎から浮体式・タービン・最新動向まで総まとめ【2025年版】

1. 超大型タービンとモジュラータワー

IEAレポートでは、2030年までに浮体式で20~25MW級のタービンや200~250m級ロータ径の採用が期待されるとされています。これにより、年間発電量が約30~40%向上し、LCOE低減への効果が大いに見込まれます。同時に、タワー部材をモジュラー化して港湾で組み立てる方式が定着し、物流コストを現状比で20%程度削減できる可能性が望まれる動きです。

2. ハイブリッドプラットフォームと能動制振

今後はSPAR、TLP、セミサブを組み合わせたハイブリッドプラットフォームの採用が増えると期待されます。鋼材とコンクリートを最適配置した設計に加え、油圧アクチュエータやセンサーを組み込んだ能動制振システム(Active Tuned Mass Damper)が、波浪誘起動揺を30~40%削減し、疲労寿命を20%延伸すると見込まれています。

3. 次世代複合材料と製造革新

ナノセルロース複合材や高強度炭素繊維を用いたブレードが実用化の段階に入りつつあり、3Dプリント製ジョイント部品や現地組立用ジグの導入で製造リードタイムが半減すると期待されます。また、自己修復性ポリマーや高耐候コーティングの採用により、メンテナンス間隔が20~30%程度延長できる可能性が望まれるところです。

4. デジタルツイン&AI運用最適化

全プラントをデジタルツイン化し、設計〜運用の各フェーズで共通モデルを活用する動きが一段と加速すると見込まれます。リアルタイム気象・波浪データと連携し、AIが最適な制御パラメータを提案、故障予測精度は90%超、O&M費の最大35%削減効果が期待されます。

5. AI・ロボティクスによる無人点検/修繕

海上ドローンや自律型ROVによる定期点検がスタンダード化し、AI画像解析で亀裂や腐食を即時検出する仕組みが望まれています。修繕用のロボットアームによる小規模補修や防食コーティング作業も実用化が期待され、人手不足・安全性向上に大きく寄与すると見込まれます。

6. オフショアP2G&マルチエナジーハブ

プラントに水電解装置やアンモニア合成ユニットを併設するオフショアP2Gは、2028年頃から5MW級での実証が期待されています。2030年までに20MW級のエナジーハブが登場し、再エネ由来の水素・アンモニア製造が加速、LCOH最適化にも貢献すると望まれます。

7. グローバル市場&資金調達トレンド

IEAは2030年までに浮体式累計容量が50GWに達し、投資額は年平均20%増で300~400億ドル規模になると試算しています。欧州・北米のみならず、アジア太平洋(韓国、台湾、豪州)が成長市場として注目され、日本企業の大型プロジェクト参入が期待されます。グリーンボンドやESGローンの活用も増える見込みです。

8. 日本市場のチャンスと注意点

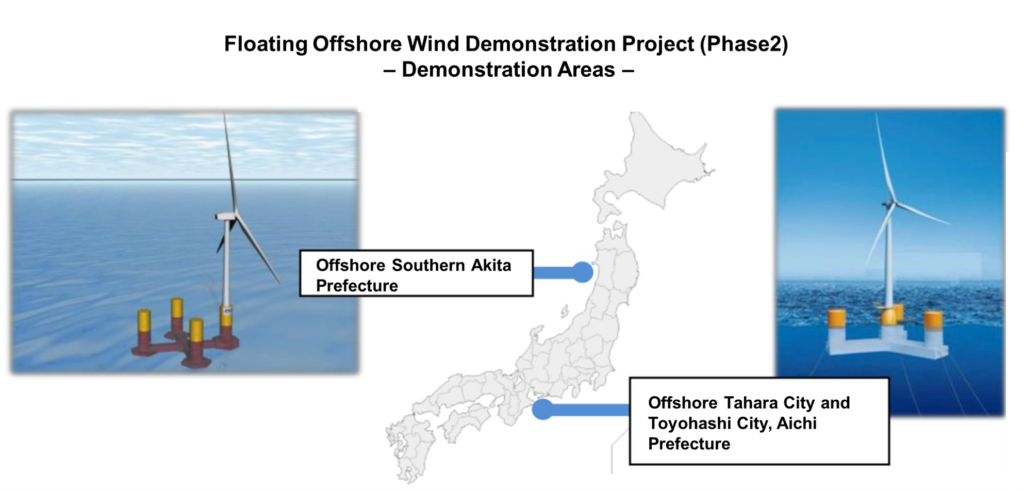

日本では2050年カーボンニュートラルに向け、浮体式の導入拡大が望まれます。EEZ内への設置拡大やFIT・オークション制度の整備が急務ですが、地方港湾の深喫水化、漁業者との共存モデル構築、地震・台風リスク対応も同時に進める必要があります。これらは技術だけでなく、多様なステークホルダー連携が期待される課題です。

9. 技術者のキャリア&スキル戦略

2030年代の浮体式技術には、構造解析、CFD、制御、データサイエンス、ロボティクスといった多分野の知見が融合すると見込まれます。大学・研究機関との共同研究やOJTプログラム、デジタルツイン演習などを通じて、「オフショアウインドエンジニア」としてのキャリア構築が望まれます。

まとめ

2030年以降は、超大型化・複合プラットフォーム・デジタルツイン・P2G・AI/O&Mロボティクスなど、多彩な技術革新が同時進行すると期待されます。

- 超大型風車の登場:20MWを超える巨大な風車が実用化されると、今よりもっと多くの電気を安定して作れるようになるかもしれません。

- スマートな運用:AIやドローンで風車の点検・メンテナンスを自動化し、安全に長く使える仕組みが期待されます。

- 電気→水素変換:発電した電気をその場で水素に変えて運ぶ技術が進み、未来のクリーン燃料として注目されています。

- マルチエナジーハブ:風力発電所が電気だけでなく水素やアンモニアも生産し、エネルギーの拠点になる可能性があります。

- 地域との共生:港の整備や地元の雇用創出など、地域と一緒に再生可能エネルギーを育てる取り組みも広がっています。

浮体式洋上風力は、私たちの暮らしを支える新しいエネルギーとして、これからも大きな期待が寄せられています。最新情報をチェックして、一緒に明るいエネルギーの未来を見守りましょう!

浮体式の論点は「技術」だけで完結しません。市場背景、コスト構造、制度・認証、実証事例、2030以降の見取り図まで含めた全体整理は、Pillar記事でまとめています。

👉 浮体式洋上風力の基本まとめ(Pillar)

洋上風力の最新技術や今後の展望について、より幅広く知りたい方は、以下の総まとめ記事をご覧ください:

🌊 洋上風力の技術と未来:基礎から浮体式・タービン・最新動向まで総まとめ【2025年版】

「日本の洋上風力は目標ではなく成立条件で止まっている」——📘 DeepWind Premium Report

商業性・コスト・サプライチェーン・Round4/再入札の視点から構造整理した意思決定向けレポートです。

レポートを見る(Gumroad)

- 🔍市場動向・分析 – 日本の洋上風力市場の最新動向と注目トピックをわかりやすく解説

- 🏛️政策・規制 – 法制度、促進区域、入札制度など、日本の政策枠組みを詳しく解説

- 🌊プロジェクト – 日本国内の洋上風力プロジェクト事例をエリア別に紹介

- 🛠️テクノロジー&イノベーション – 日本で導入が進む最新の洋上風力技術とその開発動向を紹介

- 💡コスト分析 – 洋上風力のLCOEやコスト構造を日本の実情に基づいて詳しく解説