はじめに

これまで本シリーズでは、浮体式洋上風力発電の基礎技術からプラットフォーム設計、コスト構造、制度・認証フローまで詳細に解説してきました。第5回では、それら理論やモデルを実際に検証した国内外の主要プロジェクト事例を取り上げます。特に技術的検証フェーズから商用運転に移行する過程で得られた成功要因と課題を掘り下げ、プロジェクトのスケールアップ戦略やリスクマネジメント手法を総合的に見ていきます。本稿を通じて、読者の皆様が自社プロジェクトの計画立案や実行に際し、実務レベルの知見を得られることを目指します。

浮体式洋上風力の全体像(市場背景・技術タイプ・コスト・制度・実証・2030ロードマップ)を先に押さえたい方は、Pillar記事にまとめています。

👉 浮体式洋上風力の基本まとめ(Pillar)

本記事ではこのテーマを深掘りしますが、洋上風力の全体像を体系的に把握したい方は、こちらの技術総まとめ記事もあわせてご覧ください:

👉 洋上風力の技術と未来:基礎から浮体式・タービン・最新動向まで総まとめ【2025年版】

1. 国内実証プロジェクト事例の詳細分析

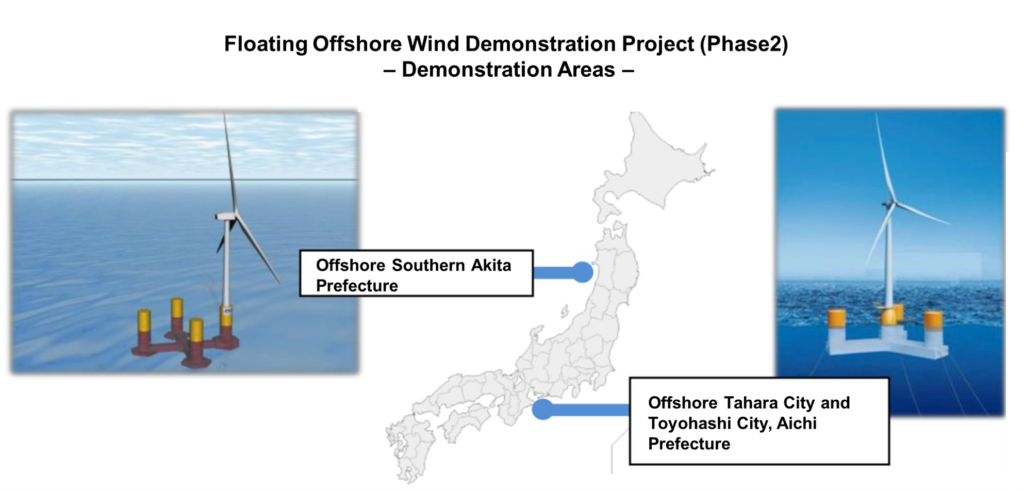

1-1. 秋田県南部沖 15MW級セミサブ型実証

2023年に開始された秋田県南部沖の15MW級セミサブ型プロジェクトは、NEDOグリーンイノベーション基金を活用し、設計から据付、半年間のデータモニタリングまでを一貫実施しました。波浪応答試験では、設計H0(50年確率)波高を20%上回る実環境においても、プラットフォーム動揺角が設計値の±5度以内に収まりました。また、リアルタイム係留張力モニタリングにより、嵐モード時の安全係数を3.0以上に保つ運用プロトコルを確立。さらに、発電データ解析では稼働率45%を超え、初年度のLCOE試算が€85/MWh(約11円/kWh)を達成し、モデル段階の予測誤差を10%以内に抑制しました。

環境影響調査では、海洋生物への影響を長期的に観測。設置後1年間にわたり、魚礁効果による底生生物種の多様性が約15%向上し、漁業者との協議でリアルタイム海況データ共有プラットフォームを共同構築しました。これにより、漁船の航行ルート変更や漁場区分の最適化が進み、地域経済への貢献度が高まっています。

1-2. 愛知県田原沖 12MW級SPAR型実証

愛知県田原沖では2024年にSPAR型12MW風車を導入。潮流が強い湾内条件での係留索振動問題を解決するため、リアルタイム流速計と連動した張力制御アルゴリズムを開発。張力振幅を30%低減し、絡み合い・摩耗リスクを大幅に軽減しました。運用面では、海底ケーブル周辺の砂移動を3D音響探査で可視化し、ケーブル埋設深度を最適化。これによりケーブル損傷リスクを50%低減できた点が評価されています。

1-3. 北九州市響灘沖 3MW×5基バージ型商用

2025年4月に商用運転を開始した北九州市響灘沖のバージ型プロジェクト(3MW×5基=15MW)は、地元造船所のフル組立能力を活かしSEP船不要の曳航方式を採用。初年稼働率は40%を維持し、OPEXの年間コストを€120,000/MW・年に抑制しました。特徴的なのは、漁業補償と観光体験プログラムをセットにした「地域価値共創モデル」です。事業者と漁協、自治体が合同で運営する体験ツアーは、年間1,000名超の参加を集め、漁協収入を年間€200,000以上創出しました。

2. 海外商用・実証プロジェクト事例

2-1. Hywind Scotland(6MW×5基)

2017年稼働のHywind Scotlandは、北海の厳しい冬季波浪に晒されながらも、平均稼働率55%以上を達成。年間OPEXを€140,000/MW・年に固定する長期O&M契約モデルを採用し、投資リスク低減と収益予見性の向上を両立しました。技術面では、SPAR型基礎の長期耐久性確認試験により、15年経過後も疲労損傷が設計予測の20%以下に抑えられることを実証しています。

2-2. Hywind Tampen(8MW×11基)

2022年に稼働したHywind Tampenは、ノルウェー南部油田向け電力供給を対象に、8MW×11基=88MWを配置。初期CAPEXをHywind Scotland比20%削減し、OPEXも10%以上改善しました。特に、プラットフォーム形状のセルフフィーリング最適化による曳航効率化や、統合SCADAプラットフォームでのAI異常検知により、突発停機を年間2回以下に抑制した運用手法が注目されています。

2-3. Kincardine(9.5MW×5基)

2021年稼働のKincardineは、9.5MW×5基のセミサブ型プロジェクトで設計初期から動的応答解析を複数海象モデルで検証し、過剰設計マージンを削減。結果、CAPEXをSPAR型に比べ15%低減。さらに、地元造船所でのO&M拠点整備によりサービスレスポンスタイムを30%短縮する体制を構築し、同地域での新規受注案件が増加する好循環を生み出しました。

3. 成功要因と失敗要因のクロスケース分析

- 成功要因

• 長期安定的な政策支援・補助金制度

• 地元漁業者・自治体との早期協議とベネフィット共有

• データ駆動によるO&M予知保全プロトコルの確立

• 海洋環境モニタリングと順応的管理導入による社会受容性向上

• 石油・ガスインフラへの電力供給複合モデルでの収益安定化 - 失敗要因

• 許認可手続きの遅延による資金コスト増

• 極端気象荷重想定の不足による構造損傷リスク

• 係留索や海底ケーブルの摩耗対策不備

• 環境アセスメント時の地域説明不足によるNIMBYリスク

• 輸入資材価格上昇によるコストオーバーラン

まとめと次回予告

国内外の実証・商用事例を通して、技術的検証に加え、制度対応、地域協調、O&M戦略の統合が真の成功要因であることが明らかになりました。日本独自のEEZ活用、地震・台風対策、地方港湾整備など固有課題に最適化したソリューションを早期に確立し、商用フェーズにおけるリスクを最小化が期待されます。次回第6回は、エンジニア視点から見た2030年以降の技術トレンドと市場展望を深掘りします。お楽しみに!

浮体式の論点は「技術」だけで完結しません。市場背景、コスト構造、制度・認証、実証事例、2030以降の見取り図まで含めた全体整理は、Pillar記事でまとめています。

👉 浮体式洋上風力の基本まとめ(Pillar)

洋上風力の最新技術や今後の展望について、より幅広く知りたい方は、以下の総まとめ記事をご覧ください:

🌊 洋上風力の技術と未来:基礎から浮体式・タービン・最新動向まで総まとめ【2025年版】

「日本の洋上風力は目標ではなく成立条件で止まっている」——📘 DeepWind Premium Report

商業性・コスト・サプライチェーン・Round4/再入札の視点から構造整理した意思決定向けレポートです。

レポートを見る(Gumroad)

- 🔍市場動向・分析 – 日本の洋上風力市場の最新動向と注目トピックをわかりやすく解説

- 🏛️政策・規制 – 法制度、促進区域、入札制度など、日本の政策枠組みを詳しく解説

- 🌊プロジェクト – 日本国内の洋上風力プロジェクト事例をエリア別に紹介

- 🛠️テクノロジー&イノベーション – 日本で導入が進む最新の洋上風力技術とその開発動向を紹介

- 💡コスト分析 – 洋上風力のLCOEやコスト構造を日本の実情に基づいて詳しく解説