日本のエネルギー戦略と世界市場の最前線

地球温暖化対策とエネルギー安全保障が同時に問われる中、再生可能エネルギーの主力電源化は世界共通の課題となっています。その中でも洋上風力発電は、安定した出力特性と大規模展開の可能性から「脱炭素の中核技術」として位置付けられてきました。

一方、日本において従来型の着床式洋上風力が本格的に拡大できる海域は限られています。水深50〜60m以浅に適した着床式では、国土の周囲に広がる深海域を十分に活用できないためです。日本近海の約99%は着床式に不向きな水深条件にあり、この制約は制度や技術以前の「地理的前提条件」として存在しています。

こうした背景から、近年あらためて注目されているのが浮体式洋上風力発電です。本記事では、浮体式洋上風力を単なる先端技術としてではなく、市場・コスト・制度・事業性を含む構造的視点から整理し、日本および世界における現状と将来像を体系的に解説します。

なぜ今、浮体式洋上風力なのか

浮体式洋上風力が「次の切り札」と呼ばれる背景には、技術進展だけでなく、地政学的リスクの高まりやエネルギー供給構造の再設計といったマクロ要因があります。特に、化石燃料への依存度が高い日本にとって、国産エネルギー比率を高める手段として洋上風力の重要性は年々増しています。

この文脈を、世界市場の動向も含めて整理した解説は以下の記事で詳しく扱っています。

浮体式洋上風力が不可避となった構造要因

深海域という未開拓エネルギー資源

日本周辺海域は急峻な海底地形を持ち、水深100mを超えるエリアが広く分布しています。理論的な洋上風力導入ポテンシャルは100GWを超えるとされる一方、着床式で対応可能な海域はその一部にすぎません。浮体式は、これまで活用できなかった深海域をエネルギー供給源として解放する唯一の手段です。

社会受容性とEEZ展開

浮体式は沿岸から離れた沖合への設置が可能であり、景観・騒音・漁業との競合といった社会受容性の課題を相対的に緩和できます。さらに、再エネ海域利用法の改正によりEEZ(排他的経済水域)での活用が制度上可能となったことで、空間的制約は大きく緩和されました。

ただし、EEZ解禁は「自動的な商用化」を意味するものではなく、後述するコスト・施工・金融面の制約は依然として残っています。

世界市場との連動

浮体式洋上風力は日本固有の課題ではありません。欧州、米国、アジア各国でも同様に「技術的可能性」と「事業成立性」の間で調整が続いています。世界の導入フェーズを把握することは、日本市場を相対化する上で不可欠です。

浮体式プラットフォーム技術の全体像

浮体式洋上風力の中核は、過酷な海象条件下で安定した発電を可能にする浮体プラットフォーム設計です。設計では、重心と浮力中心の関係による静的安定性と、波浪・風による動揺を抑制する動的安定性の両立が求められます。

現在主流となっている形式は以下の4つです。

- セミサブ型(半潜水式):中水深域向け、施工性が比較的高い

- スパー型:深海向け、高い安定性を持つが港湾制約が大きい

- バージ型:構造は単純だが動揺対策が不可欠

- TLP型:発電効率は高いが施工難易度が高い

各形式は技術特性だけでなく、港湾条件・施工体制・リスク配分によって事業向き不向きが分かれます。

浮体式洋上風力のコスト構造とLCOEの現実

浮体式洋上風力の商用化を阻む最大の要因は、単純な「コストの高さ」ではなく、コスト構造そのものが着床式と本質的に異なる点にあります。浮体式では、CAPEX・OPEXの個別削減余地が存在する一方で、構造的に下がりにくいコスト要素がLCOE全体を押し上げています。

CAPEX:下がる余地と下がらない領域

浮体式洋上風力のCAPEXは、大きく①風車本体、②浮体構造物、③係留・アンカー、④施工・据付、⑤送電インフラに分解されます。このうち、風車本体は着床式と共通要素が多く、タービン大型化や量産効果によるコスト低減が比較的期待できる領域です。

一方で、浮体構造物や係留システムはサイト条件依存性が極めて高いため、標準化・量産効果が効きにくいという制約があります。水深、波浪、潮流、海底地盤といった条件に応じて設計が変わり、結果として「一品生産」に近い構造になりやすい点が、CAPEX低減のボトルネックとなります。

さらに、施工・据付フェーズでは、曳航・設置のタイミングが気象条件に強く依存します。これは施工費そのものだけでなく、遅延リスクを織り込んだコンティンジェンシーやEPCリスクプレミアムとしてCAPEXを押し上げます。こうした間接コストは表面的なコスト比較では見えにくいものの、LCOEに与える影響は小さくありません。

OPEX:DX期待と現実のギャップ

浮体式では、ドローンやROVを活用した無人点検、デジタルツインによる状態監視など、O&Mの高度化によるOPEX削減が期待されています。しかし、これらの技術はOPEXを劇的に下げる「魔法の解」ではありません。

日本近海の厳しい海象条件下では、アクセス制約そのものがO&Mの前提条件となります。結果として、点検頻度の抑制や作業効率の改善は可能であっても、安全マージンや冗長性を削ることは難しいのが実情です。OPEXは「下げ止まり」しやすく、CAPEXの不足分を補うほどの削減余地は限定的です。

LCOEが下がりにくい構造的理由

浮体式洋上風力のLCOEが着床式ほど低下しない最大の理由は、スケールメリットが完全には効かない構造にあります。着床式では、基礎形式や施工方法の標準化が進み、案件規模拡大とともに単位コストが低下してきました。

一方、浮体式ではサイトごとの差異が大きく、案件ごとに設計・施工・リスク評価がやり直されます。その結果、案件規模を拡大しても、CAPEX・OPEX・金融コストが比例的には下がらず、LCOE改善が非線形かつ緩慢になります。

加えて、日本では台風・地震といった自然リスクが金融・保険コストに上乗せされ、結果としてWACCの前提条件が厳しくなりがちです。これは技術改良だけでは解消できず、LCOEを押し上げる構造要因として残ります。

コスト議論で重要な視点

浮体式洋上風力のコストを議論する際に重要なのは、「将来は下がる」という期待論と、「どこが下がらないか」という現実論を切り分けることです。タービン大型化や設計最適化による改善余地は確かに存在しますが、それだけで事業性が一気に回復するわけではありません。

この構造を正しく理解することが、過度な楽観や過小評価を避け、現実的な事業判断につながります。

より詳細な数値分解とLCOE分析については、以下の記事で深掘りしています。

なぜ浮体式は「技術的に可能でも事業にならない」のか

日本では、浮体式洋上風力に関する技術的な成立性はすでに実証段階で確認されつつあります。浮体の安定性、発電性能、係留システムの基本設計などは、複数の実証プロジェクトを通じて一定の成果を挙げてきました。

それにもかかわらず、浮体式洋上風力の商用化が限定的にとどまっている背景には、「技術の成立」と「事業の成立」の間に存在する構造的な断絶があります。

この断絶は、単なるコスト高や技術未成熟といった単線的な理由では説明できません。問題は、浮体式洋上風力がスケールアップする段階で初めて顕在化する制約にあります。

まず、実証規模と商用規模の違いです。数MW〜数十MW規模の実証プロジェクトでは、設計・施工・運転における不確実性は限定的であり、関係者の裁量によって調整可能な余地も大きくなります。しかし、GW級の商用案件では、港湾能力、施工船の確保、資材調達、工期管理といった要素が一気に「システム化」され、個別最適では対応できなくなります。

特に港湾インフラは、浮体式洋上風力のボトルネックとなりやすい分野です。大型浮体を組み立て・保管・曳航するためには、広大なヤード、深い喫水岸壁、大型クレーンが必要ですが、こうした設備は短期間で整備できるものではありません。港湾整備が追いつかない場合、設計上は成立していても、実行段階で計画が停滞するリスクが高まります。

次に、施工およびリスク配分の問題があります。浮体式は「SEP船が不要」と語られることがありますが、実際には全工程で施工リスクが消えるわけではありません。係留・曳航・設置の各段階で天候依存性が高く、スケジュール遅延が金融コストや保険料に直結します。この不確実性は、事業者ではなく金融機関や保険会社の評価軸で顕在化し、結果として資金調達条件を厳しくします。

さらに、日本特有の自然条件も事業性に影響します。台風、地震、津波といったリスクは設計上は織り込めたとしても、「確率的リスク」として事業評価に上乗せされます。これは技術で完全に解消できる問題ではなく、リスクプレミアムとしてLCOEを押し上げる構造要因となります。

これらの要素が重なった結果、浮体式洋上風力は「技術的に成立しているが、金融・施工・インフラを含めた事業システムとしては未成熟」という評価を受けやすくなっています。重要なのは、これは個別事業者の失敗ではなく、市場全体が直面している構造課題であるという点です。

国内の実証プロジェクトを俯瞰すると、こうした共通課題が繰り返し現れていることが分かります。

詳細なケーススタディについては、以下の記事で整理しています。

浮体式洋上風力の商用化には、技術革新だけでなく、港湾・施工・金融を含む事業環境全体の同時進化が不可欠です。次章では、国内外のプロジェクト事例を通じて、これらの構造課題がどのように表れているのかを具体的に見ていきます。

国内外プロジェクト事例から見える共通点

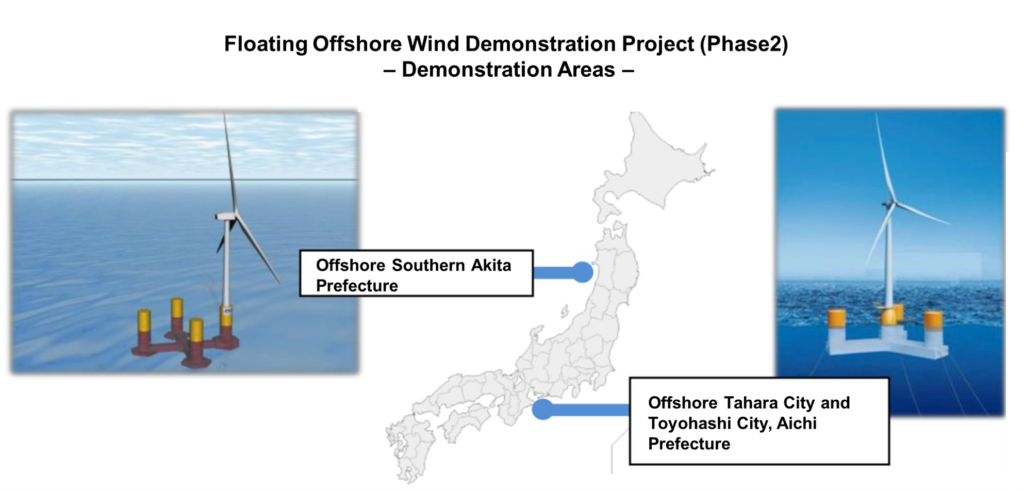

日本国内では、五島沖や秋田沖などで浮体式洋上風力の実証が進められてきました。これらは技術検証として重要な成果を挙げていますが、同時にスケールアップ時の課題も明確にしています。

一方、海外市場では、日本国内とは異なる制度・市場条件のもとで先行事例が生まれています。その中で注目されるのが、日本技術の海外展開事例です。

👉 日本の浮体式技術が海外へ|ブラジル「Aura Sul」プロジェクト解説

制度・認証・日本特有リスクの整理

浮体式洋上風力では、再エネ海域利用法、IEC規格、第三者認証など、多層的な制度対応が求められます。加えて、日本特有の台風・地震・津波リスクが、設計・金融・保険に影響します。

2030年以降の技術・市場ロードマップ(実務視点)

2030年以降の浮体式洋上風力は、「実証から商用へ」という単純な直線上には進みません。重要なのは、技術進化のタイミングと、港湾・施工・金融といった実務条件がどの程度同期できるかです。本章では、実務の観点から見たロードマップを整理します。

技術進化は“段階的”にしか効かない

2030年に向けて、20MW級を超える大型タービン、軽量化された浮体構造、動的ケーブルの耐久性向上など、技術面での進展は確実に見込まれています。しかし、これらの進化はLCOEを一気に引き下げる特効薬ではありません。

大型化は基数削減というメリットをもたらす一方、浮体・係留・施工の設計難易度を引き上げ、港湾要件や施工制約を厳しくする側面も持ちます。結果として、技術進化の効果は部分的かつ段階的に現れると見るのが現実的です。

港湾・施工能力がスケールの上限を決める

2030年以降の展開を左右する最大の制約は、依然として港湾と施工能力です。浮体式では、組立・保管・曳航を前提とした港湾機能が不可欠であり、これが整わない限り、案件規模は物理的に制限されます。

港湾整備は数年単位の投資判断を要し、需要の見通しが曖昧な状態では供給側が先行投資しにくいという構造的問題を抱えています。このため、2030年以降も「技術は準備できているが、実装規模は限定的」という局面が続く可能性があります。

サプライチェーンは“段階的内製化”が現実解

浮体構造物や係留部材の国内供給体制は、短期的に全面内製化することは難しいと考えられます。現実的なシナリオは、海外調達と国内製造のハイブリッド化です。

特定部材や工程を国内で担い、残りを海外と分担する形で経験値を蓄積し、徐々に内製比率を高めていく。このプロセスが機能するかどうかは、案件の連続性と発注の予見性にかかっています。

金融条件は「実績ベース」でしか改善しない

2030年以降、金融条件が自動的に改善するわけではありません。金融機関や保険会社が重視するのは、実績に基づく不確実性の低減です。

数件の実証成功ではなく、複数案件が同様の条件で完工・運転されたという事実が、初めてリスクプレミアムを引き下げます。したがって、ロードマップの鍵は「野心的な単発案件」ではなく、再現性のある中規模案件の積み重ねにあります。

実務的に現実的な2030年以降像

以上を踏まえると、2030年以降の浮体式洋上風力は、

- 限定された海域・案件での段階的商用化

- 技術進化と実装条件の“ずれ”を前提とした慎重な拡大

- 港湾・施工・金融の同時進化を条件とする成長

――という形で進む可能性が高いと言えます。

浮体式洋上風力は、2030年を境に急成長する市場というより、条件が整った部分から静かに拡張していく市場と捉える方が、実務的には整合的です。この前提を共有できるかどうかが、次のフェーズでの成功を左右します。

誰が浮体式洋上風力に向いているのか(事業者タイプ別)

浮体式洋上風力は、すべての事業者にとって等しく有望な分野ではありません。

技術的な可能性が語られる一方で、実際の事業成立性は、資本力・リスク耐性・実行能力の差によって大きく左右されます。本章では、事業者タイプ別に「向いているケース」と「構造的に厳しいケース」を整理します。

大手電力・総合エネルギー企業

大手電力や総合エネルギー企業は、浮体式洋上風力に比較的適した立場にあります。長期電源としての視点を持ち、短期的な収益性よりもエネルギーポートフォリオ全体の最適化を重視できるためです。

特に、系統運用や長期O&Mに関する知見を有している点は、浮体式の不確実性が高いフェーズにおいて強みとなります。一方で、投資判断は慎重になりやすく、明確な制度的裏付けや収益の見通しがなければ、案件規模を限定する傾向も見られます。

▶ 向いている条件:長期視点/資本余力/系統・運用知見

▶ 制約要因:短期IRR要求との整合、制度不透明性

ゼネコン・造船・海洋エンジニアリング系

ゼネコンや造船・海洋エンジニアリング企業は、浮体式洋上風力の技術実装フェーズにおいて中核的な役割を果たします。浮体構造物の製造、係留設計、海上施工といった分野では、既存事業との技術的親和性が高いためです。

ただし、これらの企業が自ら事業主体として前面に出る場合には注意が必要です。施工・製造リスクに加え、市場リスクや電力価格リスクまで負う構造になると、リスク集中が過度になりやすいからです。

▶ 向いている条件:EPC・供給者ポジション/リスク分担型

▶ リスク:開発主体化によるバランスシート圧迫

商社・投資主体(金融・インフラファンド)

商社やインフラ投資ファンドは、浮体式洋上風力において選別的な関与が求められます。浮体式はプロジェクトリスクが高く、案件ごとのばらつきも大きいため、ポートフォリオ分散が効きにくい特性を持ちます。

そのため、技術が未成熟な段階での広範な参入よりも、制度条件が明確で、施工体制が固まった案件への限定投資が現実的です。過度に初期フェーズへ踏み込むと、リスク・リターンのバランスが崩れる可能性があります。

▶ 向いている条件:後工程参入/リスク限定型投資

▶ 注意点:初期実証段階への過度な期待

海外デベロッパー・技術ホルダー

海外の浮体式技術ホルダーやデベロッパーは、日本市場において重要な役割を果たし得ますが、そのままのビジネスモデルが通用するわけではありません。日本特有の自然条件、港湾制約、制度設計に適応できなければ、技術優位性は十分に発揮されません。

成功の鍵は、日本国内の事業者との役割分担と、リスク配分を明確にした協業体制にあります。単独での参入は、想定以上のコスト増や調整負荷を招く可能性があります。

▶ 向いている条件:国内パートナーとの連携

▶ 失敗しやすいケース:海外モデルの直接移植

向いていないケース:短期回収・楽観前提型参入

浮体式洋上風力に最も向いていないのは、短期回収や急速なコスト低減を前提とした参入です。浮体式は、構造的に不確実性が高く、学習曲線が緩やかな分野であり、着床式と同様のスピード感を期待することは現実的ではありません。

実証成果や将来技術への期待のみを根拠とした参入は、事業化フェーズで大きなギャップに直面する可能性があります。

本章のまとめ

浮体式洋上風力は、「誰でも参入できる成長市場」ではなく、条件付きで成立する分野です。

向いている事業者は、長期視点・高いリスク耐性・実行力を備え、かつ自らの役割を限定できるプレイヤーに限られます。

この現実を正しく理解することが、浮体式洋上風力を「夢の技術」ではなく、持続可能な事業領域として位置付けるための前提条件となります。

まとめ|浮体式洋上風力は「条件付きの現実解」

浮体式洋上風力は、日本にとって理論上きわめて大きな可能性を持つ技術です。深海域という地理的制約を乗り越え、エネルギー自給率向上と脱炭素を同時に実現し得る数少ない選択肢であることは間違いありません。

一方で、本記事で整理してきた通り、浮体式洋上風力は技術が成立しただけでは事業にならない分野でもあります。コスト構造、港湾・施工能力、金融条件、制度設計といった要素が同時に整わなければ、商用化は限定的なものにとどまります。

つまり浮体式洋上風力は、「いつか必ず花開く夢の技術」ではなく、成立条件がそろった場合にのみ拡大する、条件付きの現実解と位置付けるべき存在です。

重要なのは、楽観でも悲観でもなく、現実を正確に見ることです。過度な期待は事業判断を誤らせ、過小評価は将来の選択肢を狭めます。浮体式洋上風力を巡る議論には、技術・市場・制度・金融を横断した冷静な視点が求められています。

今後、日本の浮体式洋上風力が持続的に展開できるかどうかは、個別プロジェクトの成功ではなく、再現性のある実行モデルを構築できるかにかかっています。その成否を見極めることこそが、これからの事業者・投資家・政策側に共通する最大の課題です。

DeepWindは今後も、浮体式洋上風力を「期待」ではなく「構造」として捉え、現実に即した分析を提供していきます。

「日本の洋上風力は目標ではなく成立条件で止まっている」——📘 DeepWind Premium Report

商業性・コスト・サプライチェーン・Round4/再入札の視点から構造整理した意思決定向けレポートです。

レポートを見る(Gumroad)

- 🔍市場動向・分析 – 日本の洋上風力市場の最新動向と注目トピックをわかりやすく解説

- 🏛️政策・規制 – 法制度、促進区域、入札制度など、日本の政策枠組みを詳しく解説

- 🌊プロジェクト – 日本国内の洋上風力プロジェクト事例をエリア別に紹介

- 🛠️テクノロジー&イノベーション – 日本で導入が進む最新の洋上風力技術とその開発動向を紹介

- 💡コスト分析 – 洋上風力のLCOEやコスト構造を日本の実情に基づいて詳しく解説